2022. 6. 21. 20:47ㆍ살아가는 이야기

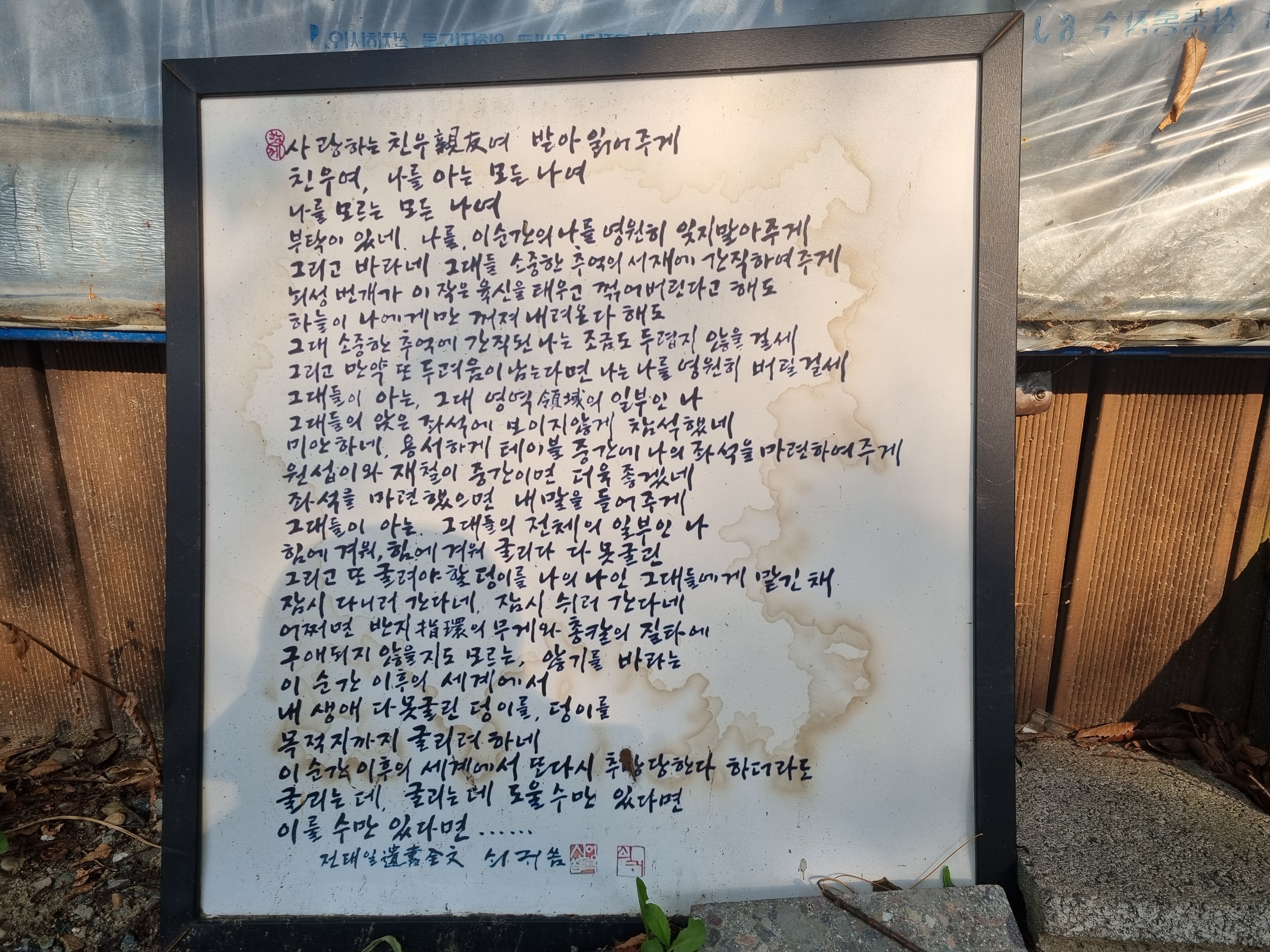

숱하게 지나다녔던 길에 오늘은 뭔가 눈에 들어온다. 가정집에 걸렸던 것인지 아니면 사무실에 걸렸던 것인지 또 아니면 업소에 걸렸던 것인지 얼핏 보면, 시(詩)를 표구한 것 같은 느낌의 물건이 버려져 있다.

길에 나온 지는 꽤 된 듯한 몰골인데 그냥 쓰레기통에 버리지 않고 등산가는 사람과 산책하는 사람, 그리고 등하교 하는 덕원중 고등학생의 왕래가 잦은 이곳에 버려졌다는 것은 아마 의도한 바도 있었으리라.

처음 보는 순간에 어느 시인이 남긴 '시(詩)'로 알고, 찬찬히 읽어본다. 그런데 뭔가 비장한 느낌이 든다. 이것 혹시 누구의 유서(遺書)가 아니더냐?

"나를 아는 모든 나여~ 나를 모르는 모든 나여" 정말 대단한 표현이라는 생각이 들었다. 첫 문장부터 비감함이 느껴진다. 그런데 이 글이 누구의 글인가를 알고는 참 생각이 복잡해진다. 어떤 교수 부부가 딸을 의사로 만들기 위해 표창장 위조 등의 치사한 방법을 동원하여 나라가 난리 블루스가 났을 때 그때 등장한 구호가 "내가 ㅈ ㄱ 이다'라는 외침이 환청처럼 들렸다. 그 어원의 기원이 여기던가?? 맨 밑을 보니 전태일 유서 전문이라고 있고, 쇠귀가 썼다고 되어 있어서 인터넷에 검색했더니

https://www.wikitree.co.kr/articles/135875

전태일 열사 '마지막 편지-일기장 원본' 공개

[사진=연합뉴스] 전태일 열사의 유서로 알려진 편지 원본이 공개됐습니다.&

www.wikitree.co.kr

전태일 열사의 유서로 알려진 편지 원본이 공개됐습니다. "사랑하는 친우여 받아 읽어주게"로 시작하는 이 글은 실제 전 열사의 유서는 아니지만, 마치 유서처럼 알려진 글로 1970년 11월 13일 분신 직전, 청옥고등공민학교 시절 동창들 앞으로 남긴 마지막 편지입니다.

전 열사 동생 태삼 씨가 서울 도봉구 자택에 보관해 왔던 전 열사 유품이 이르면 이번주부터 연세대 박물관에 보존 처리됩니다. 이번에 공개되는 전 열사 유품은 미공개 일기와 유서 등으로 43년만에 세상에 나오게 됐습니다.

"이 순간 이후의 세계에서 다 못굴린 덩이를, 덩이를 목적지까지 굴리려 하네~ 이 순간 이후의 세계에서 또 다시 추방당한다 하더라도 굴리는데, 굴리는 데 도울 수만 있다면 이룰 수만 있다면~"

얼마나 염원이 사무쳤으면 이런 생각을 하고 떠났던가?

두산백과에서는 전태일(全泰壹)에 대해

1948년 8월 26일 대구시 중구 남산동에서 전상수(全相洙)와 이소선(李小仙) 사이에서 2남 2녀의 장남으로 태어났다. 6.25전쟁이 일어나자 가족과 함께 부산으로 피난을 갔으나 봉제 기술자였던 아버지 전상수가 파산하는 바람에 1954년 가족이 모두 서울로 올라왔다.

전태일은 가난 때문에 거의 정규 교육을 받지 못했다. 남대문초등학교 4학년에 다니던 1960년에 학생복을 제조하여 납품하던 아버지가 사기를 당하고 큰 빚을 지는 바람에 학교를 그만두고 가족의 생계를 책임지기 위해 동대문 시장에서 물건을 떼어다 파는 행상을 시작했다. 그러다 17살 때인 1965년 학생복을 제조하던 청계천 평화시장의 삼일사에 보조원으로 취직하였다. 일찍이 아버지에게서 재봉 일을 배웠던 전태일은 기술을 빨리 배워서 1966년에는 재봉틀을 다루는 재봉사가 되어 통일사로 직장을 옮겼다. 이 무렵 빚 때문에 뿔뿔이 흩어졌던 가족도 다시 모여 살 수 있게 되었다.

당시 전태일이 일하던 청계천의 평화시장은 인근의 동화시장, 통일상가 등과 함께 의류 상가와 제조업체가 밀집되어 있는 곳이었다. 1층은 상가로 사용되었고 2~3층에는 500여개의 제조업체가 모여 있었다. 공장들은 모두 영세한 규모여서 작은 곳은 6.6m²의 공간에 13명이 일하는 곳도 있었고, 큰 곳은 40m²의 공간에 50여명이 일했다. 이처럼 좁은 공간에 다락을 만들어 노동자들을 밀집시켜 일을 시키다보니 노동환경이 매우 열악했다. 노동자들은 햇빛도 비추지 않는 좁은 다락방에서 어두운 형광등 불빛에 의존해 하루 14시간씩 일을 했다. 환기 장치가 없어서 폐 질환에 시달리는 노동자들이 많았다. 이들은 대부분 여성이었는데, 특히 ‘시다’라고 불린 보조원들은 13~17세의 어린 소녀들로 초과근무수당도 받지 못한 채 극심한 장시간 저임금 노동에 시달리고 있었다.

자신이 가난에 시달리면서도 주변 사람들의 어려움을 외면하지 않았던 전태일은 어린 여성 노동자들이 열악한 노동환경에 시달리는 것을 보면서 노동운동에 관심을 가지기 시작했다. 그는 함께 일하던 여성 노동자가 폐렴에 걸린 상태에서 해고되자 그녀를 도우려고 애쓰다가 자신도 해고되는 일을 겪기도 했다. 이후 전태일은 재단사 보조를 거쳐 상대적으로 좋은 대우를 받던 재단사가 되었으나 동료 노동자들의 노동환경을 개선하려는 노력을 멈추지 않았다. 1968년 근로기준법의 존재를 알게 되어 그것을 공부하면서 법조차 지켜지지 않는 현실을 개선해야 한다는 의지를 더욱 다지게 되었다. 그래서 1969년 6월 동료 노동자들과 함께 ‘바보회’를 만들어 설문으로 평화시장의 노동환경을 조사하며 근로기준법의 내용을 알렸다. 그러나 이 사실이 사업주들에게 알려지면서 전태일은 해고되었고, 평화시장에서 일할 수 없게 되었다.

한동안 공사장에서 막노동을 하며 지내던 전태일은 1970년 9월 평화시장으로 돌아와 삼동회를 조직했다. 그리고 다시 노동환경을 조사하는 설문지를 돌려 노동청, 서울시, 청와대 등에 진정서를 제출하였다. 이러한 내용이 《경향신문》에 실려 사회적 주목을 받자 삼동회 회원들은 노동환경 개선과 노동조합 결성을 위해 사업주 대표들과 협의를 벌이려 하였다. 그러나 행정기관과 사업주들의 조직적인 방해로 무산되었다. 그래서 전태일과 삼동회 회원들은 1970년 11월 13일 평화시장 앞에서 근로기준법 화형식을 벌여 근로기준법이 노동자의 권리를 제대로 보호하지 못하는 현실을 고발하기로 했다. 경찰의 방해로 시위가 무산되려는 상황에 놓이자 전태일은 자신의 몸에 석유를 뿌리고 불을 붙인 채 “근로기준법을 준수하라! 우리는 기계가 아니다!” 등의 구호를 외쳤다. 병원에 실려 간 전태일은 어머니에게 “내가 못다 이룬 일을 어머니가 대신 이뤄주세요”라는 유언을 남기고 그날 세상을 떠났고, 경기도 마석의 모란공원에 매장되었다.

전태일의 죽음은 최소한의 법적 보호도 받지 못한 채 저임금 장시간 노동에 시달리던 노동자들의 현실을 고발하여 사회적으로 노동문제에 대한 관심을 높이고, 노동자들 스스로 자신들의 환경을 개선하려는 노력에 나서도록 하는 계기가 되었다. 11월 16일 이후 서울대·고려대·연세대·이화여대 등에서 농성과 시위가 벌어졌으며, 종교계에서도 개신교와 천주교의 공동 추모예배가 실시되었다. 노동자들의 저항도 잇따라 그해 11월 25일 조선호텔 노동자이던 이상찬이 분신을 시도한 것을 필두로 1972년 유신체제가 성립되기 전까지 노동자들의 저항과 단체행동이 활발히 전개되었다.

전태일은 하루 14시간이 넘는 고된 노동 속에서도 독서와 일기쓰기를 게을리 하지 않았다. 그가 쓴 일기는 많이 파손되고 유실되었지만 1967년 평화시장에서 일하면서 쓴 일기는 상당 부분 남아 있다. 그의 일기와 편지, 관계기관에 보낸 진정서 등은 《내 죽음을 헛되이 말라》(돌베개, 1988)라는 책으로 정리되었으며, 일기와 주변 사람들의 구술 등을 기초로 그의 삶을 기록한 《전태일 평전》(돌베개, 1983)도 전해진다. 1995년에는 그의 삶을 영화로 옮긴 《아름다운 청년 전태일》(박광수 감독)이 국민모금 방식으로 제작되기도 하였다. 그가 자신의 몸을 불태웠던 청계천 6가의 ‘버들다리’ 위에 2005년 그의 정신을 기리는 반신 부조가 설치되었다.

이제 다시 행간을 바꾸어서

그러면 전태일의 후예로 자처하는 일부 노동운동가나 소위 귀족 근로자들은 그의 맑은 정신을 이어받을 수 있는 자격이 있는가? 새로운 권력은 아니던가? 전태일처럼 약자 중의 약자였던가? 생산 현장이 최고의 덕목이고, 범접 못할 절대 지고지순의 가치라고 숭배하면서 기득권에 올라타서 현실에 안주하지는 않았는가? 생산이 없으면 아무것도 없다는 막무가내 아전인수 해석으로 기업의 경영, 영업, 관리 등을 생산의 형이하학적이자 하부조직으로만 보는 이런 황당무계한 주장만을 하는 그들을 나는 가장 경멸한다.

'살아가는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 벽을 튀어 나온 저 소가 나를 계속 쳐다본다. (0) | 2022.07.28 |

|---|---|

| 불가항력으로 티스토리로 옮깁니다. (1) | 2022.07.12 |

| 개(犬)와 '양아치 개 주인'은 어디 가고, 변(便)만 남았는고?? (0) | 2022.06.19 |

| 망월지에서 태어난 두꺼비? (0) | 2022.05.31 |

| 시골 두꺼비의 집 - 두꺼비 나와바리(なわばり) (0) | 2022.05.31 |