2020. 8. 9. 21:20ㆍ살아가는 이야기

동네 작은 굴다리 터널 벽이 살아있었다. 누군가는 승용차를 타고, 누군가는 오토바이로 또 누군가는 자전거로, 도보로 무수히 다녔을 이 공간에 어떤 아마추어 시인이 시심(詩心)을 남겼다. 대부분 신경 쓰지 않는 곳에 낙서처럼 시를 남겼는데 그 마음이 따뜻하게 전해온다.

저 터널 끝에는 욱수천이 있고, 또 그 밑으로는 옛 여인들의 빨래터인 '망덕걸'이 있다.

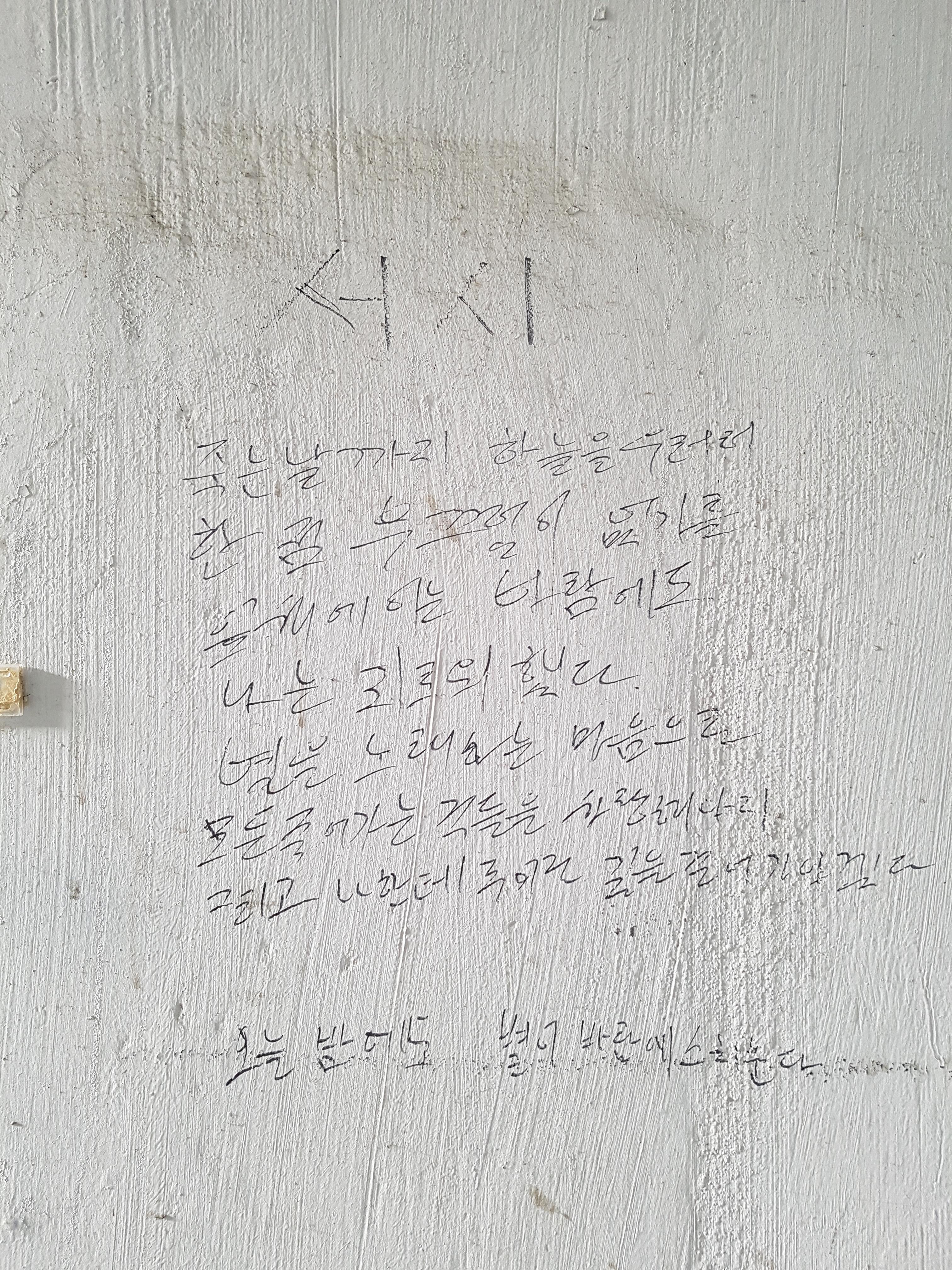

가끔 이곳을 지나다니면서 뭔가 눈에 띄었으나 그냥 낙서겠지 하면서 지나쳤는데 오늘 보니 '시(詩)'라는 제목의 시詩가 있다.

재 작년부터인가? 아니면 작년부턴가? 이 터널에 민족 시인인 윤동주 시인의 '서시'가 가장 먼저 등장했다. 아마도 이곳에 시를 적고 싶었던 그이는 자신의 '시(詩)'부터 이 벽에 옮기기가 수줍었던 것 같다. 마치 스스로 죽는 사람이 머뭇거렸던 흔적인 '주저흔'처럼 말이다.

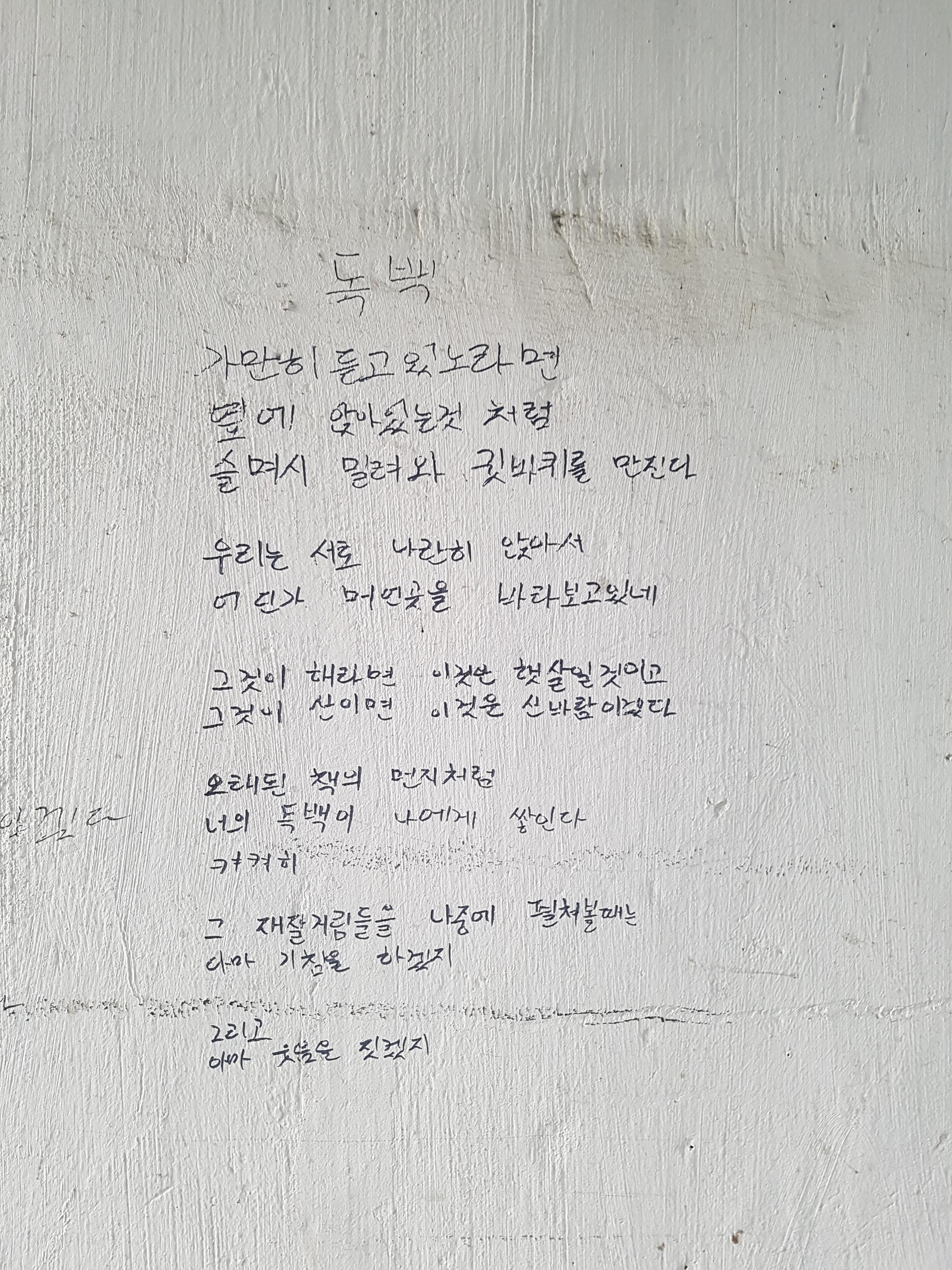

서시(序詩)는 저 보이는 벽 중간에 있었다. 길거리 시인은 그 '서시'가 외롭게 느껴졌나 보다. 서시 양옆으로 호위무사처럼 자신의 시를 도열시켰다.

시인의 마음에 작은 소용돌이가 느껴진다. 나는 시를 써본 것이 국민학교나 중학교 때였던가? 그 이후로는 시집을 선물 받아도 대충 읽고, 마음에 두지도 않았는데 오늘 이 시를 찬찬히 보니 그의 수줍음과 망설임이 온전히 이 길손에게 전해온다. 잠깐 그의 가슴앓이가 느껴져서 잠시 숙연해졌다. 그는 시를 이렇게 정의했다. "마음을 드러내는 모든 것은 시(詩), 이런 시(詩)로써 그대에게 내가 느껴질 수 있을까 하고서!" "네 아무렴요!! 나는 잠시지만, 그대를 본 적도 없지만, 그대를 이 터널에서 온전히 느꼈어요."

간단히 세 줄이지만, 길손에게 전하는 느낌은 천둥과 다름이 없다. 아름답게 살지 못한 내가 한없이 부끄럽게 느껴진다.

입맞춤의 의미를 여러 개로 본 것도 시인의 섬세함이다. 입맞춤과 키스의 의미를 알아간다.

너무나도 많은 시(詩)와 글들이 의미 없이 길손의 옷깃을 스치듯 그렇게 지나갔지만, 내게 인연으로 다가온 것은 하나도 없었다. 이름 없는 어떤 시인이 굴다리 터널에 쓴 몇 편의 시가 또 이렇게 길손과 인연으로 엮인다. 나이 들면서도 저렇게 아름답고 순수한 마음도 있구나! 지금도 나는 큰 부끄러움에 사로잡힌다.

터널의 기울기를 재는 것으로 짐작되는 계측기가 그 의미 있는 시(詩)들과 함께 있어 서로 외롭지 않겠다. 이름도 얼굴도 모르는 그 시인의 안녕을 빈다.

'살아가는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 비슬산의 마스코트 '암괴류(岩塊流)와 '돌 너덜겅' (0) | 2020.08.12 |

|---|---|

| 비슬산 자연휴양림 (0) | 2020.08.12 |

| 간이 부었네!~ 외래종 물고기 배스 (0) | 2020.08.05 |

| 부동산 급등(急騰)도 보수 정권 탓 (0) | 2020.07.24 |

| 대물(?) 영지 버섯 획득 (0) | 2020.07.22 |